他,是一位解放思想、与时俱进、敢为人先,能准确把握形势,持续开拓创新,擘画学校发展蓝图的探索者;

他,是一位潜心办学、厉心治教、知人善任,致力于打造高素质教师队伍、深化教学改革的领航人;

他,是一位因材施教、诲人不倦、爱心育人,坚持立德树人,注重素质教育,甘当学生成长的筑梦人。

他——就是全国教育系统先进工作者、宁波市中等职业教育的先驱和元老,原宁波市中等专业学校校长朱绣治。

▲退休后的朱绣治(左二)返校为师生讲述学校创业史

朱绣治生于1940年4月,浙江宁波人。1962年从杭州大学毕业后,怀着对教育的满腔热情,开始了他的教育生涯。1962年8月至1970年1月在慈溪东山中学任教,担任团总支副书记、外语教研组长;1970年1月至1981年7月在慈溪观城中学任教,担任教导主任。1980年12月光荣地加入中国共产党。1981年7月至1986年6月在宁波效实中学任教,1984年2月任宁波效实中学副校长;1986年2月兼任宁波效实中学副书记;1986年6月至1988年10月任宁波市教研室副主任兼宁波市教科所副所长;1988年10月至1991年2月任宁波效实中学党委书记;1991年2月至1999年4月任宁波中等专业学校校长兼书记,2000年5月光荣退休。朱绣治同志一生心系教育事业,筚路蓝缕,无私奉献,2022年12月5日因病医治无效逝世,享年83岁。

创建省部级重点中专

1991年的宁波中专占地面积不到30亩,建筑面积1.2万多平方米,教学班16个,在校生600多人,小小的校园已经饱和。这一年的二月,朱绣治从宁波效实中学调任后,即感到学校的规模已成为事业发展的瓶颈,于是马不停蹄地致力于扩大办学规模、改革办学模式、提升办学质量。

机会从来是留给有准备的人的。朱绣治敏锐察觉到当时宁波金融、外贸、旅游、海运等行业的技能人才十分缺乏。1992年,他提出教学改革新思路,把计划经济体制培养干部型人才的观念转变到为市场经济体制提供人才,引导宁波中专的教师们积极转变教学观念,主动紧跟时代发展步伐,大力培养市场所期盼的人才,以适应市场经济发展,并大胆创新,采用自办与联办相结合的办法,解决师资方面的难题。

除了为三资企业、乡镇企业、股份制企业、甚至独资企业提供人才,1992年还首次招收信用合作、会计审计、旅游管理3个高中中专班,其中旅游管理首开全班自费就读先例,学校办学水平提高了一个档次。他提出教学质量是学校的生命,一定要把学校办成一所质量高、牌子硬、信誉好的综合性中等专业学校。在他的带领下,宁波中专扎实走稳脚下每一步路,朝着目标阔步向前。

不仅要敢想敢干,更要能干会干。这句话说的正是朱绣治。在1995年8月的一次办公会议上,他提出,要争取办成国家级重点中专、多学科文理兼备的综合性中专,学历与非学历并举,为宁波市、浙江省培养中等专业人才,真正成为宁波市中等专业教育的龙头。

▲朱绣治(右二)在创省重点中专评估情况反馈会上讲话

朱绣治抓住一切有利时机,主动探索、不断创新,积极拓宽办学路子,不断增强学校实力,塑造学校良好形象,为学校创建省部级重点中专做了最充足的准备。1996年,学校开始申报创建省部级重点中专工作。

众人拾柴火焰高。在朱绣治的带领下,在“鼓干劲、一条心,上水平、争重点”这气势如虹口号的鼓舞下,全校上下拧成一股绳,聚成一股力。1997年的春天,喜讯传来,宁波中专被省人民政府批准为省部级重点中专,创全省市属中专先河。在朱绣治看来,这一成绩是政府对学校工作的认同,也是全校教师夜以继日、努力拼搏的成果!

机遇与挑战并存。宁波中专是市属中专,往年都在第三、第四批招生。1997年普高热升温,中专招生遇到了前所未有困难。但也正是这年招生制度改革,重点中专首批招生。有了“省部级重点中专”名号的宁波中专,当年招生盛况空前,让中专人着实尝到了创名牌的甜头。

那段紧张的“争创岁月”,是宁波中专最高光的时刻,当时的分数线比重点高中还要高,毕业生就业形势非常好,许多校友都成为了社会精英人士,人们不由得对朱绣治肃然起敬。

创办开发区分校

1995年6月,学校召开第一届模拟出口商品交易会,合理的布展、规范的交易、有声有色的模交会深深吸引了与会领导和嘉宾。在谈及学校发展时,朱绣治不失时机地诉说了校舍紧张的苦恼,并提出建一所现代化新校的设想。有感于宁波中专小型庭院式的校园已难以适应宁波经济快速发展对人才的需要,与会领导和嘉宾提议与宁波经济技术开发区合作,借助开发区的资金、土地资源,建一所能满足开发区人才需要的现代化新校区。

▲模交会开幕式上,朱绣治致开幕词

1996年春,省教委关于评选第二批省部级重点中专的工作启动,校舍面积不足成为办学水平评估上的致命弱点,开发区分部的筹建工作刻不容缓。

此时宁波中专开发区分部的筹建虽然得到宁波开发区管委会与宁波市教委的大力支持,但它毕竟是一匹半路杀出来的黑马,不在计划之内。1995年后,中专生的就业形势日趋严峻,一时间中专办学似乎陷入了困境,而市教委建设计划已安排到1999年……一道道难题摆在了朱绣治面前。他深知,在这样的大气候下,要建一所规模大、投资大的开发区分部,审批立项工作困难重重。

在朱绣治心中,质量、规模、效益是学校的命根子!建分部、创“重点”一样都不能放。如果什么都不做,困难依旧是困难。为了完成这两项工作,他以实干家的精神不屈不挠,迎难而上,放弃休息时间,记不清跑过多少部门、找过多少领导、做过多少工作。

1996年,中专人在朱绣治的带领下,奇迹般地干成了两件大事:一是宁波中专开发区分部由市计委正式立项,并完成了分部的选址和设计方案;二是学校办学水平评估达A级,为争创省部级重点中专打下了基础。

在那一段时间,朱绣治曾突然“失踪”,半个月后,当大家再见到他时,才知道他因劳累过度、血压升高,住进了医院。由于他要求保密,之前只有主持工作的领导知晓。没多久,他腰肌又严重挫伤。在那段日子里,他强忍疼痛,每天双手托腰一步步挪到学校,而这些他从不挂在嘴边、不显露在脸上,因此也鲜有人知道他伤痛的程度。

在朱绣治励精图治的第7个年头,学校发展欣欣向荣,新校区建设全面提速、教育教学成果丰硕、教师队伍持续优化、学生培养成效显著……各项事业蒸蒸日上。当所有人都沉浸在胜利的喜悦中时,常怀危机意识的他,已经开始谋划如何实现更高的目标——争创国家级重点中专。

据统计,1998年是中等专业教育事业发展的高峰,此后生源逐年下降,因此,1998年是宁波中专扩大规模的最佳时机。宁波开发区分校于1996年开始建设,按照常规,建一所规划控制用地近200亩,建筑面积45000平方米的分部需5年时间,而这就意味着学校在5年内不能有较大的发展,争创国家重点的梦,要等到下个世纪才能实现。

困难压不倒朱绣治。他果断提出了边建设、边投入使用的大胆设想,并为此不懈努力,推动召开了“宁波中专教育发展咨询会”。会上,市教委、宁波开发区管委会与学校达成共识,在三五年内把宁波中专办成全国一流的国家级重点中专,开发区分校部分教学楼率先投入使用。

▲宁波中专开发区分部奠基典礼

1998年9月,宁波开发区分校刚建成的两栋教学楼投入使用,周边都是工地,学生宿舍楼还在建设中……500多名师生在开发区分校如期开学。

第一批奔赴宁波开发区分校的教师们至今还记得朱校长的殷殷嘱托:开发区是宁波改革开放的前哨,分校要依托开发区、融入开发区、服务开发区,采用“新体制、新机制”模式运营管理;全体教职工要坚持改革理念,增强市场意识,从“需求侧”发力,人人都是一面旗帜,个个都是学校形象,新校区第一批师生要做好领军人,树立良好教风、学风、校风,为宁波开发区经济发展输送高素质人才。

探索高职办学道路

这位满头银发、精神矍铄但临近退休的校长,为学校未来发展如此操心劳力、奔波忙碌,他那深深刻进骨子里、强烈的责任感和使命感无不感染着身边的人。

拼搏不息、奋斗不止!1998年是学校发展史上具有里程碑意义的一年,朱绣治抓住了中国教育事业大发展的历史机遇,他带领学校党政班子,认真组织党员干部群众,广开言路,提出了争取外部环境优化、改革学校办学体制的设想,6月向市教委提出了要求改制为国有民办的申请,这是建校以来里程碑式的一步。

同时,他又把目光瞄向了建设高职院校,多次前往市政府、市教育局沟通协调。“现在是筹办高职院校的最好机会,如果可以将几所学校合并,学校的实力会更加壮大。”朱绣治一再强调。

根据教育部高职院校设置条件的要求,在宁波市政府及有关部门的指导协调下,宁波中专与宁波职工业余大学走到了一起,筹建宁波第一所、全省两所之一的高职院校。1998年10月,学校启动申报程序,开始使用宁波职业技术学院(筹)公章。

新的体制必将产生新的活力,国有民办的体制极大地激发了教师的主人翁意识,也激励了学校的办学积极性。当年11月,学校通过市教委向省教委提出了试办五年一贯制教育的请示,学校由中专升格为大专的工作取得了实质性进展,为学校的长远规划与发展奠定了基础。

1999年1月,省教委主任带着3位副主任专程到学校检查指导,对申报宁波职业技术学院的办学条件给予了充分肯定。6月底,教育部高校设置评审组来校评审,专家们一致同意两校合并组建宁波职业技术学院,正式提请全国高等学校设置评议委员会审议。9月20日,教育部发文,宁波职业技术学院正式成立,按照新体制、新机制运行。9月底,高职新生9个专业22个班级,报到781人。我校正式扬帆起航。

朱绣治用9年时间,创建省部级重点中专、创办开发区分校、探索高职办学……用实际行动谱写了开拓创新、敬业奉献的时代篇章。可以说,没有他打下的稳固基石,就没有如今我校的事业腾飞。

坚持“两条腿”走路

朱绣治本着与时俱进的办学理念,坚持走学历教育与非学历教育相结合、职业教育与社会服务相结合的道路,用担当和实干书写初心,用睿智和魄力创造机遇,全面提升了宁波中专培养专业人才的能力。

“当年,我们不仅致力于走联合办学、合作办学之路,也放眼于国外。”朱绣治是这么说的,也是这么做的。他紧跟时代发展,准确把握经济发展大势,锐意改革。随着全市开发开放的进一步深入发展以及与日本经济、文化交流的日益频繁,宁波对日语人才的需求量逐渐增大。宁波今朝国际语言专业学校(以下简称“今朝学校”)便在这样的背景下应运而生了。

1995年9月15日,学校与日本株式会社国书刊行会合作创办的今朝学校举行隆重的开学典礼,招收初、中、高级日语班,由日方派遣教师授课,深受宁波广大青年学生的欢迎。此举开创了浙江省职教中外合作办学的先河,不仅为宁波外经贸发展培养人才,也为优秀中专毕业生打通了留学的渠道。

1996年到1999年的4年时间,今朝学校的日本语等级考试一级(最高级)通过率可以与本科院校媲美。在全市日本语演讲大赛中,今朝学校的学员曾力压宁波大学日语系学生,斩获第一名。有一位在日企工作的学员,经过3年的培训,从一个普通的打工妹成长为企业的中层管理人员,而这样的案例还有很多。

这一切只是刚开始,宁波中专开拓的中外合作办学路子越走越宽,合作越来越多,有马来西亚的、有新加坡的……为宁波开发开放和外经贸发展注入了源源不断的人才活水。

成功并非偶然,目光深邃、敢闯敢干的朱绣治到宁波中专之初就建立了培训部,开始开办各种短训班。1993年,朱绣治提出“加强基础、淡化专业、培养能力、适应市场”的口号,培训部不断适应市场需求发展壮大,成长为培训中心。

▲宁波中专培训中心与企业签订联办协议

在1995年8月召开的工作会议上,朱绣治提出,培训中心是“办学的第二条腿”,要办成一所经得起时间考验的现代化学校。他的目标是让中等专业学校向职业学校、职业教育的办学模式看齐,不仅要走职业教育的道路,还要走自己发展的道路,积极寻求市场需要的专业,排除万难开设新专业,同时提高办学档次,向发展高等职业教育这个目标冲刺。

朱绣治开始不断拓宽办学渠道,培训中心先后开设了导游资格、中英文电脑打字、宾馆服务、美工、音控、监理师等专业培训,招收成人中专学历班,开设会计、审计专业、机械制造专业等,为社会培训各类人才2500余名,产生了很好的经济效益和社会效益。

“眼光要远,走路要稳。”这是 1995年11月朱绣治随同市教育局领导前往英国、德国考察国外职业教育现状后最大的感触。他语重心长地对全体教职工说:“我们办学校眼光要长远,走路要稳。学习西方先进的理念,走出一条适合学校发展、适应市场经济发展的职业教育之路,要将学历教育与非学历教育相结合、职业教育与社会服务相结合。”

事实证明,朱绣治这一决定是正确的。通常周末与夜晚的校园都是宁静和空旷的,而那些年宁波中专的夜晚与周末却格外热闹,形形色色的学生涌进校门,教学楼前的空地上停满了摩托车、自行车,他们都是来自各行各业的来学校培训中心上课的人。

成人中专、大专学历班,日语培训班,BEC剑桥商务英语培训、剑桥少儿英语培训、中美院校外教学点的美术等级考试培训……学校开设了各种培训班,常年保持在40班以上,培训项目也达10余个,采用长班与短班、日班与晚班、技术培训与学历教育相结合的方式,让职业教育培训红红火火,在当时宁波的中专学校中占居了领先地位。

1996年岁末,学校举办了毕业生教育成果展示会,硕果累累的展厅内热闹非凡,市委、市政府、市教委、市人事局的有关领导应邀莅临,学校的联办单位:市外经贸委、市卫生局、市旅游局等部门的领导及宁波海运公司、宁波各家银行等有关单位的领导和部分家长代表都来了,他们听汇报、看展览,饶有兴致,还不失时机地给自己所在单位挑选起了新员工。

▲毕业生教育成果展示会上,学生作现场书画表演

展厅内除图片文字、实物外,更精彩的是同学们的现场表演:有金融专业的点钞、财会专业的珠算、旅游专业的餐巾叠花、信用专业的电脑结算……有书法、绘画、音乐、舞蹈、英语朗读、电脑操作……看到这一幕,朱绣治欣慰地笑了。

1997年初步形成办学有特色、管理上水平、发展势头好、教学质量高、总体规模大的成人教育机构;1998年培训中心破格升为培训学院……这一切都凝聚着朱绣治的心血。

朱绣治还积极与宁波高等专科学校合作,在创立外贸英语专业大专班以及大专班学生毕业后的职业发展等方面,取得了良好的成绩,学生整体培养质量受到了用人单位的普遍欢迎,为学校升格奠定了良好的基础。联合办学,按需培养,服务社会,这也是学校不断兴旺发展的重要保证。

深厚的教育情怀

从教37年,从稚嫩懵懂的青葱岁月到浓醇厚重的生命年华,朱绣治笔耕不辍,忘我工作,植根于职业教育这片沃土,用满腔热忱书写下他深厚的教育情怀。他卓越的教学理念、熠熠生辉的人格魅力,不仅深刻影响着当年的宁波中专,也在无形中影响着当下与未来的宁波职业技术学院。

教学质量是一所学校永恒的主题,是学校生存发展的生命线。自进校那刻起,朱绣治便将提高教学质量作为校长的首要任务和终身课题,一手“抓教学”,一手“抓质量”,同时抓、同时硬,实现了以质量求生存、以特色谋发展的目标。

在教育教学方面,为了更能贴近中专的教学特点和方式,朱绣治始终坚持“从课堂中来、到课堂中去”,广泛深入到一线课堂,与专业教师交流探讨教材、强化集体备课、开展作业设计等,并主动参与教研活动。为充分发挥教师团队集体智慧,他又以身作则,开展传帮带工作,促进以老带新、以新促老,集思广益,博采众长,真正实现优质教学资源共享。他积极推动教学改革,先后创建“模拟银行”“模拟餐厅”和“模拟广交会”,丰富中专生的校园文化。

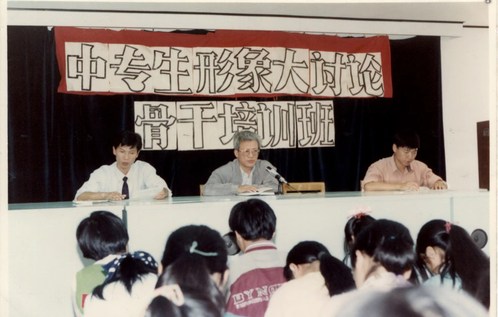

▲ 朱绣治(左二)在学生骨干培训班上上课

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。“有好的老师,才能有好的教育。”为此,朱绣治在提升教育质量上下足了功夫。许多教师到现在还清晰地记得,朱绣治十分注重青年教师教学能力培养和提升,提倡教师要做到身正、学高,做好课前、课中、课后全过程设计与展示,牢牢把握45分钟的课堂效率;规定青年教师每学期都有校级公开课,并邀请校外专家进行指导、点评。

朱绣治还十分关心青年教师成长,出台《关于教师参加研究生在职进修意见》,不断鼓励教师在职进修,不仅满足教学需要,还提升了自身学历水平。他很早就关注到实践教学,提出作为专业老师,一定要有企业实践能力,致力于打造理论与实践能力并举的教师队伍。

朱绣治超前的思维、长远的眼光和严谨治学的作风都深深感染并影响着全体教师,他对教师课堂教学要求很高、教风要求很严格,但他对自己的要求更高。他常说,教师无戏言,教师无小节,身教重于言传,教师要在自我修养上要给学生作出榜样。

为了在全体教职工中树立“学生在我心中”的理念,朱绣治组织开展了“学生在我心中”系列活动,将“对学生的热爱,要落实到如何把学生培养成人才”“要提高教师以敬业精神为核心的职业道德,把教学工作放在第一位”等举措落实到每一项工作中。

为人师表,“为人”在先,“师表”在后。朱绣治希望通过这样的活动,让每位教师以人格的力量感化、教育、塑造学生。也正如他期待的那样,春风化雨、润物无声,全体教职员工在他的身体力行下,时刻都注意言行举止,时刻牢记为学生作表率的使命。

朱绣治深厚的教育情怀也体现在他对学生的人格培养上。1996年,他提出“人的素质是第一位的,人的素质不抓,会直接影响事业的发展”,将德育教育提上日程,系统全面开展中华传统美德教育活动。1997年,朱绣治敏锐地发现学校生源质量较以前相比有所下降,在广泛听取学生的意见后,提出“要读书、先做人”的学生培养理念,遵循学生发展特点,坚持把德育放在最前面。

使命感责任感强烈而笃定、教育情怀厚植于心的人,都难以停下前行的脚步。退休后的朱绣治还时刻关注学校发展,经常受邀到校给青年教师和学生讲述学校艰苦创业、励精图治的历程,勉励师生积极向上、认真做事、踏实做人。

会不会有因家庭贫困而放弃学业的困难学子,勤工俭学的学生会不会耽误学业……虽然离开校园多年,朱绣治时常牵挂学生求学情况。2013年,73岁的他向学校捐赠了第一笔“思源基金”10万元,不要任何仪式和冠名,只希望能助力贫困学生完成学业,这一坚持就是6年,总计捐赠了60万元。

“朱校长淡泊名利、不喜张扬,至今很少有人知道他捐赠了这笔钱。”负责接收这笔善款的学院思源基金负责人提及此事满心敬佩。她说,学校考虑到朱校长当时都80了,便劝他停止捐赠,朱校长这才罢手。“但我们都知道,他始终心系学校、心系学生,对教学和学生满腔的热爱没有停止。”

朱绣治同志一生献身教育,在长达37年的教育生涯中,无论是在普通教学岗位还是领导岗位,一如既往兢兢业业、无私奉献,治学严谨、诲人不倦,把全部的爱和满腔的热血倾注在教育事业上,深受师生们好评。

鲁迅先生说过,有的人死了,他还活着。如今,朱绣治同志虽然离开了,但却活在很多人的心里,成为全校师生的表率、榜样,而他身上谦虚谨慎、平易近人的工作作风,严肃认真、一丝不苟的严谨学风,忠诚党的教育事业、倾心培养学生的崇高师德,已经成为我校永恒的精神财富,值得学校所有师生学习和传承!