一、案例背景

2019年11月, 中央深改委审议通过 《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》, 会议强调要把劳动教育纳入人才培养全过程, 贯通大中小各学段。这对新时代对青年劳动教育提出了新要求,如何真正实现新时代背景下的青年劳动教育不仅承续中华优秀劳动教育思想之精髓,还与马克思主义劳动观、无产阶级劳动教育思想一脉相承,并在青年广泛参与的实践活动中得以升华,这是一个值得不断探索实践的课题。

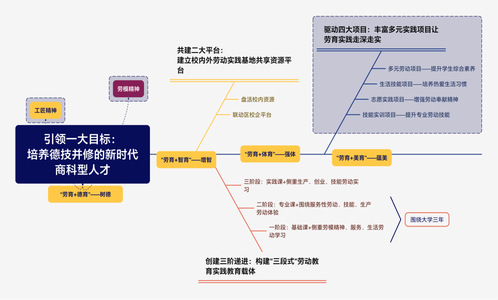

强化与创新劳动教育,将劳动教育全面融入人才培养体系,是每所职业院校的重要使命与任务。宁波职业技术学院工商管理学院积极探索新时代青年劳动教育模式,找准劳动教育与实践育人的切入点和着力点,打破劳动理论课堂与劳动教育实践之间的壁垒,将实践与思政教育、专业教育有机融合,促进学生形成崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动的价值观,推出“一聚焦、二共建、三递进、四驱动、五育合”的12345行动计划劳动教育体系,把劳动教育纳入人才培养全过程,为培养担当民族复兴大任的新时代商科型人才提供有力支撑。

二、具体做法

劳模榜样示范引领,将劳动精神和工匠精神融入职业教育全过程。学院构建“12345”劳动教育综合育人体系,其中“一引领”即以“工匠精神”为劳动教育内在核心,传承“工匠精神”所蕴含的爱国敬业、精益求精、追求卓越、知行合一的劳动精神,促进大学生形成正确的劳动价值观;“三阶递进”是指基于中心“三段式”实践教学体系,依据不同学段学生特点,遵循教育规律,采用进阶方式,从强化劳动知识的认知、劳动技能的提升、劳动素质的养成入手,实现学生劳动知识、技能、素质的全面培养;“四大驱动”是指创新劳动教育实施路径,以生活劳动实践类、技能劳动实践类、素养劳动实践类、志愿劳动实践类等多种劳动实践为实施方式的劳动教育综合育人体系;“五育融合”是指多措并举,以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳创新,着力培养德技并修的新时代劳动者。

1、引领一大目标:培养德技并修的新时代商科型人才

学院自办学以来积极弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励全体师生向劳模学习、向劳模看齐,立足岗位,尽职尽责,让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念深入人心。

(1)弘扬劳模精神,以劳模精神感召师生。学院将劳模精神融入政治理论学习,邀请大国工匠、“全国劳动模范”、“全国道德模范”宁波舟山港北仑第三集装箱码头有限公司桥吊班大班长竺士杰、浙江省劳动模范、“五一奖章”获得者沈霞波等数十位劳动模范来校做专题讲座,帮助学生树立正确的劳动观和价值观,让劳模精神、工匠精神成为学生技能学习的不竭动力。

(2)探索工匠精神,将工匠精神融入思政课堂。学院通过探索思政教学改革和劳模育人体系,努力拓宽思政课现场教学模式,将劳模精神和工匠精神融入思政课堂,依托多样化的教学形式,力争让思政课“活起来”,也“红起来”。学院《供应链基础》课程入选国家级课程思政示范金课,授课教师入选国家级课程思政教学名师和教学团队,《供应链运营》教学团队获第二批国家级职业教育教师教学创新团队。

2、共建两大平台:建立校内外劳动实践基地共享资源平台

统筹各方资源,建立“校政企”资源共享平台,依托平台建设校内外劳动教育实践基地,拓展劳动教育实施路径,全方位融入贯通一体、开放协同的劳动教育工作格局。

(1)盘活校内资源,打造各具特色的劳动实践基地,引导学生崇尚劳动、尊重劳动,在劳动中提升综合素质、促进全面发展。组织学生开展“劳动周和生活劳动竞赛月”教学活动,让学生在学院空地上种植花卉;开展工程素养实训,在校园内上演木工活,通过“沉浸式”“体验式”劳动教育实践,淬炼生产劳动技能,树立正确的劳动观念,努力践行劳动精神。

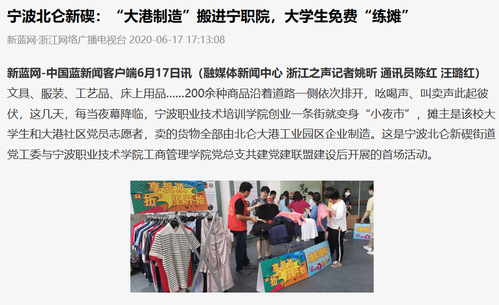

(2)联动区校企平台,与北仑新碶街道大港社区、白峰街道宁波龙兴物流有限公司等单位合作开辟劳动教育实践基地,双方开展基地共建、人才输入、品牌塑造、供应链建设等合作项目,提升学生现场零距离劳动体验。携创政校企合作新模,联合大港社区把企业产品搬进高校开展“招标会”,开展学生和社区党员志愿者“练摊”小夜市,被中国共产党网和多家地市党建网报道和转载;结合学院“四行四强”文化育人项目,挂牌成立“大学生劳动教育实践基地”,强化学生的劳动教育。学院积极发掘党史教育素材,联合社区,通过专题学习、宣讲、实践、读书沙龙等活动方式开展学习教育。学院与大港社区举办庆祝建党百年文艺话剧演出,排演话剧《共产主义接班人》多次前往社区企业车间慰问活动,受到企业一致好评。组织22个工商团支部与新碶街道所辖的22个社区一对一结对,通过参与社区志愿服务、开展文体活动等途径,切实提高学生的社会化能力。

3、创建三阶递进:构建“三段式”劳动教育实践教育载体

依据不同学段学生特点,遵循教育规律,采用进阶方式,从强化劳动知识的认知、劳动技能的提升、劳动素质的养成入手,实现学生劳动知识、技能、素质的全面培养;创新“三阶递进”劳动教育载体,四方协同育人,培养学生树立正确劳动观。

学院经过不断优化实践,遵循职业教育和学生成长规律,拟定专业劳动教育清单,明确三年劳动教育重点。构建了“基础课+专业课+实践课”的劳动教育必修课程体系,统筹开展第一、第二、第三课堂劳动教育和实践,分年级分时段学习、培育工匠精神,提升学生的劳动能力、实践能力、创新能力和就业创业能力。

一阶段:基础课+侧重劳模精神、服务、生活劳动学习,主要以劳动基本理论、校内劳动实践和社团活动、企业研学为主,强化劳动自立意识,养成吃苦耐劳的品质,第一课堂外开设“公益劳动”第二课程,并将劳动教育融入新生入学教育、优秀校友事迹报告会中,启蒙教育学生工匠精神。

二阶段:专业课+围绕服务性劳动、技能、生产劳动体验,开展社区服务、勤工助学、技能大赛、实习实训、跟岗实训等,增强学生职业荣誉感,提高职业技能水平,开设“职业劳动与健康安全”“劳育素养提升学堂”等第二、第三课堂,让学生学习劳动安全知识和技能,学会劳动保护,并将劳动教育融入专业职业技能大赛、创新创业大赛中,结合专业特色,培养学生的劳动技能、工匠精神。

三阶段:实践课+侧重生产、创业、技能劳动实习,开展创新创业,鼓励大三学生在岗位实习、毕业实践中践行劳动教育,弘扬劳模工匠精神,在岗位实习中重视新知识、新技术、新方法应用,养成勤俭、创新、奉献的劳动精神。

4、驱动四大项目:丰富多元实践项目让劳育实践走深走实

(1)多元劳动项目——提升学生综合素养

以培养学生热爱劳动意识和良好的劳动习惯为核心,以多元劳动为主要内容,积极开展劳动实践活动,班级认领校园包干责任区,进行积极的校园劳动;认养绿植栽培,学院近2000多名学生参加“手植绿意,拾趣春光”绿植认养栽培活动,构建绿色劳动教育:以传承文化开设劳育课程,制作风筝、编织等课程,增加各项劳动技能。让学生树立劳动意识,弘扬劳动精神,提高学生劳动素质。

(2)生活技能项目——培养热爱生活习惯

围绕学生日常生活,以“文明寝室”创建为依托,积极开展生活劳动类劳动教育实践活动,开展收纳整理系列专题讲座,形成个人收纳体系,建设寝室公共收纳区域;开展文明寝室评比,培养学生良好的生活习惯,提高学生自我管理能力及动手能力,引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最美丽的道理。开展烹饪、制作糕点、插画等课程及活动,在日常生活中增强劳动获得感,培养学生自食其力的精神,用劳动点亮生活之美。

(3)志愿实践项目——增强劳动奉献精神

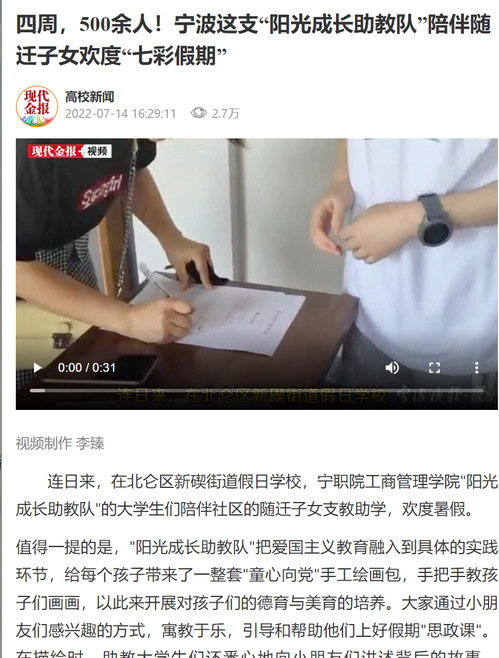

志愿实践项目在劳动中不断培养奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神。组建固定青年志愿者队伍, 积极参与街道“百名检察官”环境整治、新冠疫苗接种、社区文明创城、抗疫防疫志愿服务大军中。打造“阳光成长助教队”暑期社会实践活动品牌,助力解决城市随迁子女假期托管难问题,切实发挥青年大学生服务地区和社会发展的作用,该志愿活动入选团中央“七彩假期”志愿服务示范团队,荣获“全国大中专学生‘三下乡’实践活动‘镜头中的三下乡’优秀图片团队”、“宁波市大中学生暑期社会实践表现突出团队”等荣誉。组建“渔光新曲”调研团队,撰写近万字的调研报告一篇,提出的针对性举措被相关政府部门采纳,团队荣获“第八届全国大学生百强暑期实践项目”。社会实践团队事迹深受学习强国、中国教育报、中国教育新闻网、中青校园等国家、省、市级媒体报道二十余次,取得了良好的社会反响,育人成效显著。

(4)技能实训项目——提升专业劳动技能

推动课堂专业教学与实践活动贯通融合,通过以专业技能为核心的劳动技能培育载体,融入实习实训,实施以劳强技。以培养能工巧匠为目标,将教学见习实习实训作为劳动教育的重要途径,强化学生实践动手能力培养。推广1+X职业技能等级证书试点,不断提升学生技术技能水平。整合跨境电商、市场营销、供应链运营等专业资源和师资,先后与北仑区、慈溪市、象山县等地开展校地合作,借助直播电商助推农产品网络营销,大碶蜜桔、慈溪杨梅、象山红美人等特色农产品借助直播电商实现了线上销售推广,促进农民增收。各专业通过课内课外实习实训中开展生产劳动认知教育、生产劳动观念教育、生产劳动技能教育、生产劳动法律法规教育和生产劳动习惯养成教育,不断探索实习实训中劳动教育的内容、途径和方式,使学生在实践劳动中更深入地理解专业知识,更熟练的掌握专业技能,具备技术革新和技能创新的意识,不断提升综合素质和劳动能力,弘扬劳动精神、工匠精神和劳模精神。

5、促进五育融合:构建全员、全方位、全过程劳育工作新格局

通过“劳育+德育”、“劳育+智育”、“劳育+体育”、“劳育+美育”等“劳育+N”融合创新模式,着力促进青年学生“德智体美劳”全面发展,共育新时代商科人才。

(1)“劳育+德育”——树德

开展劳模课堂,提升思政教育引领力,坚定信仰之基。以劳模、红色资源为依托,积极开展革命传统教育,厚植大学生爱党爱国情怀。邀请革命英烈精神研究员、退休老党员干部等,通过主题党课、宣讲会等形式开展学生党的二十大精神学习等。组织学生赴红色教育基地,开展主题实践活动、二十大金句硬笔书法征集、原汁原味读报告录音比赛、最美笔记评比等活动。通过活动开展,传承和弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,把劳育融入落实立德树人根本任务全过程,增强学生文化自信。

2、“劳育+智育”——增智

学院构建劳动教育课程体系,全方位提高学生职业素养,培养劳动精神,传递工匠精神。利用跨境电商专业和新媒体营销工作坊现有设施条件和专业特长,服务乡村振兴,向当地农村开展美丽乡村建设、农产品电商直播基地建设等服务工作,将学生所学技能投入到社会服务、乡村振兴。已陆续开展宁波渡头董社区云菜场、慈溪东岙村杨梅节等助农项目,利用“短视频+直播”成功为当地普通农户送去营销推广服务,扩大了当地农户的品牌知名度和市场影响力。

3、“劳育+体育”——强体

在劳动教育中注重强身健体。双融双促,在劳育中融入体育精神,在体育中贯穿劳育思想。在劳动服务中提升体质,并开设健美操、瑜伽等体育项目,在跳跃中彰显青年的青春与力量,在舞蹈中陶冶青年的情操,在娱乐中体味青春的魅力,增强学生青春与活力。

4、“劳育+美育”——蕴美

在劳动教育中彰显心灵之美。将劳动教育引入学生“第二、第三课堂”建设体系,建设涵盖花艺、茶艺、印染、编织、美妆等多个门类20余门优质美育选修课,提升审美情趣,提高鉴赏能力,促进学生建立积极健康的艺术审美观。引导学生在出力流汗中认识自我、塑造心灵、涵养品格,引导学生在劳动中发现美、认知美、创造美,切身感受到劳动带来的美的享受。

三、实施成效

人才培养质量提高,服务产业升级进一步增强。分院学生在创新创业竞赛和专业技能竞赛中获得国家级7项,其中特等奖、一等奖各1项,另有省级37项,获省级以上荣誉和奖励103人次,其中近三年学生各类竞赛成绩每年创分院历史新高。学生在暑期社会实践、志愿服务等方面表现突出,“阳光支教”社会实践团队入选团中央示范团队,宁波市大中学生暑期社会实践表现突出团队等荣誉;

劳育示范引领作用增强,产生了良好辐射效果。通过让劳育落实在每一堂课程,落实在每一位教师,落实在每一个学生,创新劳育课程,转变劳育方式,开展学科渗透,校内外联动,用丰富多彩的劳育活动,推动学院劳育体系建设,起到了以点带面的效果,带动了整个学院的教育教学,进一步提升了教学质量。

品牌建设有较大的突破,品牌活动被市级媒报道多达40次,被国家级媒体-中国教育报多次报道、学习强国转载4次。

四、反思与启示

1、落实立德树人的劳动育人理念,创新体系标准

劳动教育不仅是一门立德树人的思想政治教育课程,更是一系列促进学生全面发展的立德树人活动。从厚植爱国情怀、激发劳动热情、坚定理想信念、强化实现能力等多方面、多角度推进大学生劳动教育体系建设,进一步深化劳动精神的内涵,融入双元培养的特色,建立有宁职印记的劳动教育标准。

2、统筹劳动教育的各方力量,形成教育合力

劳动教育赋能,打造劳动教育“融创”新型课堂,进一步推进“校政企”一体化、劳动教育多样化,学校主导、政府支持、企业协助三方协调配合、统筹规划,有利于构建全方位的劳动教育格局。学院通过建立有效的考核评价机制,调动教育主体积极性使各方教育主体形成合力,共同致力于提高劳动教育的实效。

3、丰富劳动教育的实践平台,拓宽劳动渠道

校内外环境是开展劳动教育的基本实践平台,学校各部门要对校内劳动资源进行整合利用。延伸劳动教育的学习和实践课堂,从课堂到田间地头、到工厂车间、到社区街道不断拓展劳动教育新载体。

4、实现劳动教育全员全域全过程协同发展,打造成果样板

劳动教育课程与专业课程、思政教育课程、传统文化课程、创新创业课程有机结合, 在教学过程中实现全覆盖。理论教学部分形成“教学标准+理论课程+技能课程+1+X证书制度+课程劳育”体系,从课堂教育中提升。

作者 林瑾瑾 鲍芳芳

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/Qnrp6g1LckTJ7HxU5bt4rA

《高校辅导者联盟》:2023年9月6日